Les crises de votre enfant porteur de trisomie 21 vous laissent souvent démuni et épuisé. Cris, pleurs, gestes violents, opposition farouche : ces moments intenses jalonnent le quotidien de nombreuses familles et constituent l’un des défis les plus éprouvants de l’accompagnement. Pourtant, ces crises ne surgissent jamais de nulle part. Elles ont des causes identifiables que nous pouvons apprendre à reconnaître, à comprendre et, dans une large mesure, à prévenir.

Cet article identifie les cinq causes les plus fréquentes des crises chez l’enfant porteur de trisomie 21. Pour chacune, nous explorerons les mécanismes en jeu, les signes qui permettent de l’identifier, et les stratégies pour la prévenir et y répondre. Cette compréhension constitue le fondement d’une approche efficace qui réduit progressivement la fréquence et l’intensité des crises.

Cause n°1 : La frustration communicationnelle

Comprendre le mécanisme

La première cause de crises, et probablement la plus fondamentale, est la frustration liée aux difficultés de communication. L’enfant porteur de trisomie 21 comprend généralement bien plus qu’il ne peut exprimer. Ce décalage crée une frustration quotidienne qui s’accumule et finit par exploser.

Imaginez que vous sachiez exactement ce que vous voulez dire mais que votre bouche refuse de former les sons appropriés. Imaginez que vous ayez mal quelque part mais que vous ne puissiez pas l’expliquer. Imaginez que vous vouliez quelque chose intensément mais que personne ne comprenne vos tentatives de demande. Cette frustration, portée jour après jour, devient insupportable et s’exprime par le seul canal disponible : le comportement.

La crise n’est alors pas un caprice mais un cri de désespoir. L’enfant dit, avec son corps et ses émotions, ce que ses mots ne lui permettent pas de dire. Et souvent, cette crise « fonctionne » : elle attire l’attention, elle communique l’urgence du besoin, elle déclenche une réaction de l’entourage. Ce qui renforce, malheureusement, son utilisation comme mode de communication.

Signes révélateurs

Plusieurs indices suggèrent qu’une crise est liée à la frustration communicationnelle. L’enfant tente de communiquer quelque chose (gestes, vocalisations, pointage) juste avant la crise. La frustration monte visiblement au fur et à mesure que ses tentatives échouent. La crise se calme rapidement si l’adulte parvient à « deviner » ce que l’enfant voulait dire. L’enfant semble soulagé, parfois presque reconnaissant, lorsqu’il est enfin compris.

Ces crises sont particulièrement fréquentes dans les situations où l’enfant a un besoin urgent (faim, soif, douleur, besoin d’aller aux toilettes) ou un désir intense (jouet particulier, activité souhaitée, personne recherchée).

Stratégies de prévention et de réponse

Pour réduire les crises liées à la frustration communicationnelle, deux axes de travail s’imposent. D’une part, développer les compétences communicationnelles de l’enfant en lui offrant des moyens alternatifs d’expression : signes, pictogrammes, tablettes de communication. Chaque nouveau mot ou signe maîtrisé réduit les occasions de frustration.

D’autre part, améliorer notre propre capacité à décoder les signaux de l’enfant. Observer attentivement, apprendre à reconnaître ses vocalisations et ses gestes, anticiper ses besoins en fonction du contexte : autant de compétences parentales qui préviennent de nombreuses crises.

Lorsqu’une crise survient, aider activement l’enfant à se faire comprendre (questions fermées, choix visuels, indices contextuels) plutôt que d’attendre passivement que la crise passe.

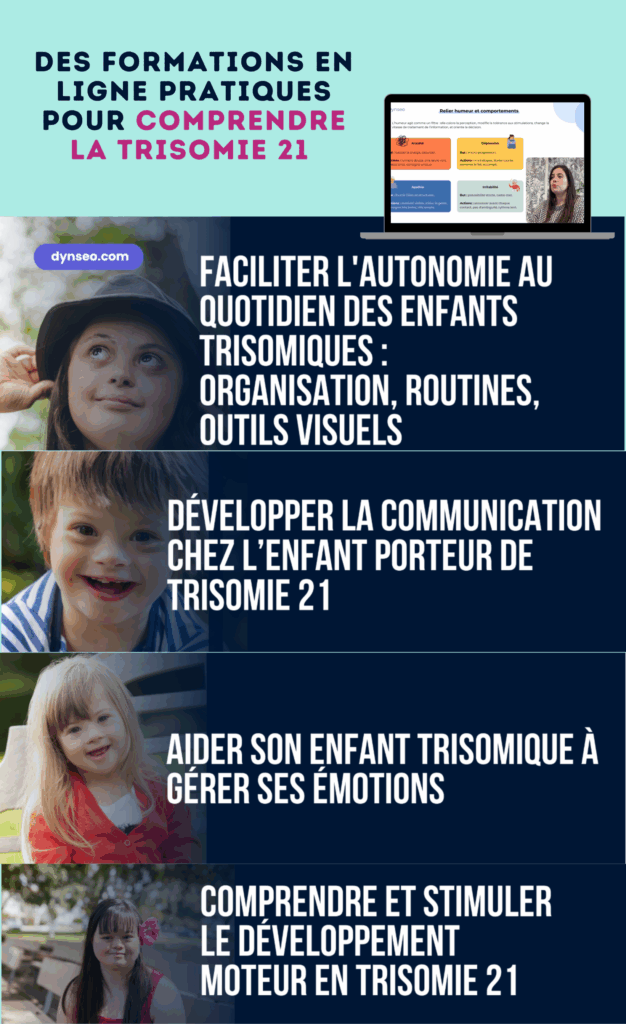

La formation Développer la communication chez l’enfant porteur de trisomie 21 de DYNSEO offre des outils concrets pour travailler ces deux dimensions essentielles.

Cause n°2 : La surcharge sensorielle

Comprendre le mécanisme

La deuxième cause majeure de crises est la surcharge sensorielle. De nombreux enfants porteurs de trisomie 21 présentent des particularités dans le traitement des informations sensorielles. Certains sont hypersensibles à certains stimuli (bruits forts, lumières vives, textures particulières), d’autres hyposensibles et en recherche constante de stimulations.

L’environnement quotidien, que nous percevons comme normal et confortable, peut constituer une véritable agression sensorielle pour l’enfant hypersensible. Un centre commercial avec sa musique d’ambiance, son éclairage au néon, sa foule en mouvement et ses multiples stimulations visuelles peut provoquer une surcharge que le système nerveux de l’enfant ne parvient pas à gérer.

Cette surcharge ne se traduit pas toujours immédiatement par une crise. Souvent, l’enfant « tient » pendant un moment, filtrant tant bien que mal les stimulations envahissantes. Mais cette contention a un coût et, à un moment donné, le système nerveux « lâche » et la crise éclate. Cette crise peut survenir dans l’environnement surchargeant lui-même ou, paradoxalement, après qu’on en soit sorti, lorsque l’enfant se retrouve enfin dans un lieu sécurisant où il peut « relâcher ».

Signes révélateurs

Les signes de surcharge sensorielle peuvent être subtils au départ. L’enfant se bouche les oreilles ou plisse les yeux face à certaines stimulations. Il cherche à s’éloigner de la source de stimulation ou à quitter l’environnement. Il présente une agitation croissante, des comportements répétitifs qui s’intensifient, un retrait progressif. Son regard devient fuyant ou au contraire figé, son visage peut pâlir ou rougir.

Les environnements à risque sont généralement les lieux bruyants (cantines, fêtes, transports en commun), les lieux très éclairés (supermarchés, centres commerciaux), les lieux bondés, et les situations impliquant des stimulations tactiles non désirées (vêtements neufs, soins corporels, contacts physiques).

Stratégies de prévention et de réponse

La prévention passe d’abord par l’identification des sensibilités spécifiques de l’enfant. Quels types de stimulations lui posent problème ? Dans quels environnements se montre-t-il inconfortable ? Ces observations permettent d’anticiper les situations à risque.

Lorsque ces situations sont inévitables, des aménagements peuvent réduire la charge sensorielle : casque antibruit, lunettes teintées, choix des heures creuses pour les courses, trajet de retour différent après une sortie stimulante. Préparer l’enfant à ce qu’il va vivre et lui donner des outils de régulation (objet sensoriel à manipuler, respiration, possibilité de retrait) l’aide à mieux gérer.

Lorsqu’une crise de surcharge survient, la priorité est de réduire immédiatement les stimulations : emmener l’enfant dans un endroit calme, diminuer la lumière, parler à voix basse, éviter de le toucher s’il est en hypersensibilité tactile. Lui laisser le temps de récupérer sans exigence.

Cause n°3 : La difficulté face aux transitions et aux changements

Comprendre le mécanisme

La troisième cause majeure concerne les transitions et les changements. Les enfants porteurs de trisomie 21 ont généralement un besoin accru de prévisibilité et de routine. Les changements, même minimes de notre point de vue, peuvent être vécus comme déstabilisants et anxiogènes.

Cette difficulté s’explique par plusieurs facteurs. La flexibilité cognitive, qui permet de s’adapter mentalement au changement, est souvent limitée. La représentation du temps et la capacité à se projeter dans le futur sont réduites, ce qui rend le changement annoncé difficile à appréhender. La mémoire de travail, nécessaire pour tenir à l’esprit ce qui va se passer, peut être fragile.

Le résultat est que l’enfant s’accroche à l’activité en cours, refuse de passer à autre chose, et peut entrer en crise lorsque le changement est imposé. Cette réaction n’est pas de la mauvaise volonté mais l’expression d’une difficulté réelle à gérer les transitions.

Signes révélateurs

Les crises liées aux transitions présentent des caractéristiques reconnaissables. Elles surviennent spécifiquement aux moments de changement : fin d’une activité, départ d’un lieu, arrivée dans un nouveau contexte. L’enfant présente une résistance croissante à mesure que le changement approche. Il s’accroche physiquement ou symboliquement à l’activité ou au lieu en cours. Les transitions annoncées à l’avance et préparées sont généralement mieux gérées que les changements brusques.

Les transitions les plus à risque sont souvent celles qui impliquent de quitter une activité plaisante (fin du jeu, du dessin animé, de la sortie au parc) ou d’entrer dans une situation moins désirée (devoirs, bain, coucher, école).

Stratégies de prévention et de réponse

La prévention des crises de transition repose sur la structuration et la prévisibilité. Les emplois du temps visuels permettent à l’enfant de voir le déroulement de sa journée et d’anticiper les changements. Les avertissements préalables (« Dans cinq minutes, on range ») avec des repères concrets (timer visuel, nombre d’actions restantes) préparent l’enfant au changement.

Les rituels de transition, c’est-à-dire des séquences d’actions stables qui accompagnent chaque changement, offrent des repères rassurants. Offrir des choix dans la manière de faire la transition (« Tu veux ranger en commençant par les voitures ou par les cubes ? ») redonne à l’enfant un sentiment de contrôle.

Lorsqu’une crise survient malgré les préparations, maintenir le cadre avec calme et fermeté tout en validant l’émotion de l’enfant. Ne pas céder à la crise en annulant la transition, ce qui ne ferait que renforcer le comportement.

La formation Faciliter l’autonomie au quotidien des enfants trisomiques : Routines et outils visuels de DYNSEO propose de nombreux outils pour structurer les transitions et réduire les crises associées.

Cause n°4 : La fatigue et l’épuisement des ressources

Comprendre le mécanisme

La quatrième cause, souvent sous-estimée, est la fatigue. L’enfant porteur de trisomie 21, en raison notamment de l’hypotonie qui caractérise ce syndrome, dépense bien plus d’énergie que les autres enfants pour accomplir les tâches quotidiennes. Maintenir une posture, se déplacer, parler, rester attentif : chaque activité lui coûte davantage.

Cette dépense énergétique accrue entraîne une fatigue qui s’accumule au fil de la journée. Or, un enfant fatigué est un enfant dont les capacités de régulation émotionnelle sont diminuées. Ce qui aurait été gérable en début de journée devient insurmontable en fin d’après-midi. Les frustrations sont moins bien tolérées, les changements plus difficiles à accepter, les stimulations plus agressives.

La crise qui survient en fin de journée n’est souvent pas due à l’événement déclencheur immédiat (un refus, une transition, une frustration) mais à l’épuisement des ressources accumulé au fil des heures. L’événement n’est que la goutte qui fait déborder le vase.

Signes révélateurs

Les crises liées à la fatigue présentent des patterns temporels reconnaissables. Elles surviennent préférentiellement à certains moments de la journée, typiquement en fin de matinée et surtout en fin d’après-midi. Leur fréquence et leur intensité augmentent lorsque l’enfant a eu une journée ou une période particulièrement chargée. Elles diminuent lorsque l’enfant est bien reposé.

Les signes physiques de fatigue peuvent être observés avant la crise : bâillements, yeux frottés, perte de tonus postural (l’enfant s’affale davantage), maladresse accrue, irritabilité croissante.

Stratégies de prévention et de réponse

La prévention passe par une organisation de la journée qui respecte les besoins énergétiques de l’enfant. Alterner les temps d’effort et les temps de récupération, placer les activités exigeantes aux moments de meilleure forme, prévoir des temps calmes réguliers permet de préserver les ressources.

Le sommeil, de quantité et de qualité suffisantes, est essentiel. Les troubles du sommeil, fréquents dans la trisomie 21, doivent être identifiés et traités car ils aggravent considérablement la fatigue diurne.

Lorsque l’enfant montre des signes de fatigue, réduire les exigences, simplifier les tâches, proposer des activités calmes. Il n’est pas toujours possible de prévenir complètement l’épuisement, mais nous pouvons adapter nos attentes en conséquence.

Lorsqu’une crise survient manifestement sur fond de fatigue, la priorité est de permettre la récupération plutôt que de chercher à corriger le comportement. Offrir un temps de repos, un câlin, une activité apaisante, et reporter les discussions au moment où l’enfant sera plus disponible.

Cause n°5 : La dysrégulation émotionnelle

Comprendre le mécanisme

La cinquième cause majeure est la difficulté de régulation émotionnelle. Les émotions sont un langage universel, mais leur gestion demande des compétences qui se développent progressivement au cours de l’enfance. Chez l’enfant porteur de trisomie 21, ce développement suit un rythme plus lent et peut présenter des particularités.

Plusieurs facteurs contribuent à cette difficulté de régulation. Les particularités neurologiques affectent le fonctionnement des circuits cérébraux impliqués dans le contrôle des émotions. Les difficultés de langage compliquent la verbalisation des émotions, qui est pourtant un outil puissant de régulation. Les difficultés de compréhension peuvent rendre certaines situations émotionnellement confuses.

Le résultat est que l’enfant peut être submergé par des émotions intenses qu’il ne parvient pas à moduler. La colère, la peur, la tristesse, l’excitation peuvent prendre des proportions qui dépassent ce que son système de régulation peut gérer, et la crise devient alors inévitable.

Signes révélateurs

Les crises liées à la dysrégulation émotionnelle sont souvent précédées par des signes émotionnels visibles. Le visage de l’enfant change d’expression, sa respiration s’accélère, son corps se tend. L’émotion monte en intensité de manière perceptible avant d’exploser.

Ces crises peuvent survenir face à des déclencheurs émotionnels identifiables (frustration, peur, excitation excessive) ou parfois de manière moins évidente lorsque l’enfant accumule des émotions non exprimées qui finissent par déborder.

L’intensité de la crise est souvent disproportionnée par rapport au déclencheur apparent, ce qui peut dérouter l’entourage. Un petit refus provoque une explosion de colère, une légère contrariété déclenche des pleurs inconsolables. Cette disproportion reflète la difficulté de régulation plus qu’une réaction à l’événement lui-même.

Stratégies de prévention et de réponse

La prévention passe par un travail de fond sur les compétences émotionnelles. Aider l’enfant à identifier et nommer ses émotions, avec des supports visuels adaptés. Lui enseigner des stratégies de régulation à sa portée : respiration, retrait dans un coin calme, manipulation d’un objet apaisant, demande d’aide.

Ce travail d’éducation émotionnelle se fait au quotidien, dans les petits moments où les émotions sont gérables, pas au cœur des crises. Nommer les émotions de l’enfant (« Je vois que tu es en colère »), les valider (« C’est normal d’être frustré quand on ne peut pas avoir ce qu’on veut »), modéliser la régulation (« Quand je suis énervé, je respire profondément »).

Lorsqu’une crise survient, notre rôle est d’être une présence contenante et calme. Notre propre régulation sert de modèle et d’ancrage pour l’enfant. Éviter de réagir avec intensité, ce qui ne ferait qu’amplifier l’émotion. Attendre que la vague passe avant de chercher à discuter ou à résoudre le problème.

La formation Aider son enfant trisomique à gérer ses émotions de DYNSEO propose un accompagnement structuré pour développer ces compétences essentielles.

Quand plusieurs causes se cumulent

L’effet multiplicateur des facteurs combinés

Dans la réalité quotidienne, les crises résultent rarement d’une cause unique. Plus souvent, plusieurs facteurs se combinent pour créer une « tempête parfaite » qui dépasse les capacités de gestion de l’enfant.

Un enfant fatigué (cause 4) qui doit faire une transition (cause 3) dans un environnement bruyant (cause 2) sans pouvoir exprimer son malaise (cause 1) et qui ressent une montée de frustration qu’il ne parvient pas à réguler (cause 5) est pratiquement certain d’entrer en crise. Chaque facteur, pris isolément, aurait peut-être été gérable. Leur combinaison crée une surcharge insurmontable.

Cette compréhension de l’effet cumulatif est importante pour notre analyse des situations. Lorsqu’une crise nous surprend par son intensité apparemment disproportionnée, il est probable que plusieurs facteurs s’additionnaient en arrière-plan.

Identifier les combinaisons à risque

L’observation attentive de votre enfant vous permettra d’identifier les combinaisons de facteurs particulièrement à risque pour lui. Pour certains enfants, c’est la fin de journée dans un lieu nouveau. Pour d’autres, c’est les moments de transition lorsqu’ils sont malades. Pour d’autres encore, c’est les situations sociales combinées à la fatigue.

Cette connaissance personnalisée permet d’anticiper et de prendre des mesures préventives ciblées. Lorsque vous savez que la combinaison de facteurs est défavorable, vous pouvez ajuster vos attentes, renforcer les soutiens, ou parfois simplement éviter la situation si elle n’est pas indispensable.

Agir sur le facteur le plus accessible

Face à une crise en cours, il n’est généralement pas possible d’agir sur toutes les causes simultanément. La stratégie efficace consiste à identifier le facteur sur lequel nous avons le plus de prise et à intervenir dessus.

Si l’environnement est surchargeant, retirer l’enfant de cet environnement. Si la fatigue semble prépondérante, proposer un temps de repos. Si la frustration communicationnelle est évidente, aider l’enfant à se faire comprendre. S’il s’agit d’une transition, offrir des repères et du temps.

En agissant sur un facteur, nous réduisons la charge globale et donnons à l’enfant une meilleure chance de retrouver son équilibre.

Vers une approche préventive globale

Connaître son enfant

La clé d’une prévention efficace réside dans la connaissance approfondie de votre enfant. Chaque enfant est unique, avec son profil sensoriel particulier, ses déclencheurs spécifiques, ses moments de vulnérabilité, ses stratégies qui fonctionnent.

Le journal des crises, où vous notez systématiquement les circonstances de chaque épisode, est un outil précieux pour développer cette connaissance. Au fil des observations, des patterns émergent qui vous guident dans la prévention.

Agir sur l’environnement et les routines

Une fois les facteurs de risque identifiés, l’action sur l’environnement et l’organisation du quotidien permet de réduire significativement l’exposition aux situations problématiques. Adapter l’environnement sensoriel, structurer les transitions, respecter les besoins de repos, offrir des moyens de communication alternatifs : autant d’ajustements qui, mis en place de manière cohérente, transforment le quotidien.

Développer les compétences de l’enfant

Parallèlement à l’aménagement de l’environnement, le développement des compétences de l’enfant lui donne progressivement plus de ressources pour faire face aux défis. Compétences de communication, de régulation émotionnelle, d’autonomie : chaque nouvelle compétence acquise réduit la probabilité de crises.

Ce développement prend du temps et demande de la patience. Les progrès sont parfois lents, parfois irréguliers, mais ils sont réels et cumulatifs. L’enfant que vous accompagnez aujourd’hui dispose de plus de ressources que celui d’il y a un an, et aura encore davantage de ressources l’année prochaine.

S’entourer et se former

Vous n’avez pas à faire ce chemin seul. Les professionnels qui accompagnent votre enfant (orthophonistes, psychologues, éducateurs, psychomotriciens) sont des ressources précieuses pour comprendre les comportements et ajuster les interventions. Les associations de parents offrent un soutien par les pairs irremplaçable.

La formation Gestion des comportements difficiles d’un enfant atteint de trisomie 21 de DYNSEO a été conçue pour donner aux parents et aux professionnels un cadre complet de compréhension et d’intervention. Elle approfondit les cinq causes que nous avons explorées et propose des stratégies détaillées pour chacune.

Conclusion : comprendre pour transformer

Les crises de l’enfant porteur de trisomie 21 ont des causes identifiables. La frustration communicationnelle, la surcharge sensorielle, les difficultés de transition, la fatigue et la dysrégulation émotionnelle constituent les cinq grandes sources de ces comportements difficiles. Comprendre ces causes transforme notre regard et notre approche.

Plutôt que de voir un enfant capricieux, opposant ou manipulateur, nous voyons un enfant qui fait face à des défis réels et qui utilise les seuls moyens à sa disposition pour exprimer sa détresse. Cette compréhension ouvre la voie à une intervention empathique et efficace, centrée sur la prévention et l’enseignement de compétences alternatives.

Le chemin vers des journées plus sereines demande du temps, de l’observation, de la patience et de la cohérence. Mais les résultats sont au rendez-vous pour les familles qui s’engagent dans cette démarche de compréhension et d’adaptation. Les crises diminuent en fréquence et en intensité, la relation avec l’enfant s’apaise, le quotidien devient plus prévisible et plus doux.

Chez DYNSEO, nous accompagnons les familles dans cette transformation. Nos formations offrent les connaissances et les outils pour comprendre les comportements, mettre en place des stratégies de prévention, et répondre efficacement lorsque les crises surviennent. Parce que chaque enfant mérite d’être compris, et chaque famille mérite de vivre des jours plus sereins.

—

Pour aller plus loin :