Comprendre le lien entre sommeil, énergie et régulation émotionnelle pour mieux accompagner votre enfant

—

Vous l’avez certainement remarqué : votre enfant porteur de trisomie 21 est beaucoup plus susceptible de faire une crise émotionnelle quand il est fatigué. Ce qui aurait été un simple désagrément en début de journée devient une catastrophe insurmontable le soir. La fatigue agit comme un amplificateur émotionnel, transformant les petites contrariétés en grandes tempêtes.

Cet article explore en profondeur le lien entre fatigue et régulation émotionnelle, les particularités du sommeil chez les enfants porteurs de trisomie 21, et les stratégies pour préserver l’énergie de votre enfant et prévenir les crises liées à l’épuisement.

La fatigue et le cerveau : un lien fondamental

Comment la fatigue affecte le cerveau

Le cerveau est un organe extrêmement énergivore. Bien qu’il ne représente que 2% de notre poids corporel, il consomme environ 20% de notre énergie totale. Cette énergie est nécessaire à toutes ses fonctions : perception, mouvement, apprentissage, mémoire, et bien sûr, régulation émotionnelle.

Quand les réserves d’énergie s’épuisent, toutes les fonctions cérébrales en pâtissent. Mais certaines fonctions sont plus vulnérables que d’autres à la fatigue. Les fonctions exécutives, localisées dans le cortex préfrontal, sont parmi les premières à souffrir du manque d’énergie.

Or, ces fonctions exécutives sont précisément celles qui nous permettent de réguler nos émotions. L’inhibition, qui nous empêche de réagir impulsivement, la flexibilité cognitive, qui nous permet de prendre du recul, la mémoire de travail, qui nous aide à garder en tête les stratégies de gestion émotionnelle : toutes ces capacités diminuent quand la fatigue s’installe.

Le cortex préfrontal sous pression

Le cortex préfrontal, cette région du cerveau qui joue le rôle de « frein » face aux réactions émotionnelles impulsives, est particulièrement sensible à la fatigue. Quand le niveau d’énergie baisse, le préfrontal perd de son efficacité.

C’est comme si le frein de votre voiture devenait spongieux quand le moteur tourne depuis longtemps. Il fonctionne encore, mais avec moins de précision et moins de puissance. Des situations que l’enfant aurait pu gérer facilement avec un préfrontal en pleine forme deviennent ingérables quand la fatigue s’est installée.

Cette vulnérabilité du préfrontal à la fatigue existe chez tout le monde. Mais chez l’enfant porteur de trisomie 21, dont le préfrontal présente déjà des particularités de développement et de fonctionnement, l’effet est amplifié. La marge de manœuvre est plus faible, et la fatigue fait rapidement basculer d’une régulation fragile à une absence de régulation.

L’effet cumulatif de la fatigue

La fatigue ne survient pas brutalement. Elle s’accumule progressivement au fil de la journée, au fil des efforts cognitifs, au fil des stimulations à traiter. Chaque tâche, chaque interaction, chaque apprentissage puise dans les réserves d’énergie.

Pour un enfant porteur de trisomie 21, cette accumulation est souvent plus rapide. Les tâches qui sont automatiques pour un enfant neurotypique peuvent demander un effort conscient significatif. Comprendre une consigne, suivre une conversation, s’adapter à un environnement changeant : chaque défi du quotidien consomme de l’énergie.

En fin de journée, les réserves peuvent être totalement épuisées. L’enfant n’a plus les ressources nécessaires pour gérer la moindre contrariété. C’est à ce moment que les crises sont les plus fréquentes et les plus intenses.

Les particularités du sommeil dans la trisomie 21

Une prévalence élevée de troubles du sommeil

Les troubles du sommeil sont significativement plus fréquents chez les personnes porteuses de trisomie 21 que dans la population générale. Ces troubles peuvent prendre différentes formes et avoir des causes variées.

L’apnée obstructive du sommeil est particulièrement fréquente, touchant entre 50% et 80% des personnes porteuses de trisomie 21 selon les études. Les particularités anatomiques (voies aériennes plus étroites, hypotonie des muscles de la gorge, langue relativement volumineuse) favorisent l’obstruction des voies respiratoires pendant le sommeil.

L’apnée du sommeil a des conséquences importantes. Les micro-réveils répétés fragmentent le sommeil et empêchent d’atteindre les phases de sommeil profond, les plus réparatrices. L’enfant peut dormir un nombre d’heures apparemment suffisant mais se réveiller fatigué parce que la qualité du sommeil était mauvaise.

Les difficultés d’endormissement sont également fréquentes. L’enfant peut avoir du mal à s’apaiser, à trouver le sommeil, à rester dans son lit. Les causes peuvent être multiples : anxiété, difficultés à réguler l’excitation de la journée, sensibilité aux conditions environnementales.

Les réveils nocturnes et les réveils précoces complètent le tableau. L’enfant peut se réveiller plusieurs fois par nuit ou se réveiller très tôt le matin sans pouvoir se rendormir.

L’impact sur la vie diurne

Un sommeil perturbé a des répercussions sur toute la journée suivante. La fatigue matinale, les difficultés de concentration, l’irritabilité, la diminution des capacités d’apprentissage sont autant de conséquences d’un sommeil de mauvaise qualité.

Le cercle vicieux peut s’installer : un enfant fatigué gère moins bien ses émotions, fait plus de crises, est plus difficile à coucher le soir, dort moins bien, et se réveille encore plus fatigué le lendemain.

La dette de sommeil peut s’accumuler sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Un déficit de sommeil chronique, même léger (une heure de moins que les besoins par nuit), a des effets cumulatifs sur le fonctionnement cognitif et émotionnel.

L’importance du dépistage et du traitement

Si vous suspectez que votre enfant souffre de troubles du sommeil, une évaluation spécialisée est importante. Un examen par un médecin ORL peut identifier des obstructions des voies aériennes. Une polysomnographie (étude du sommeil en laboratoire) peut diagnostiquer une apnée du sommeil et en évaluer la sévérité.

Les traitements existent. L’ablation des amygdales et des végétations peut améliorer significativement l’apnée du sommeil chez de nombreux enfants. La ventilation en pression positive continue (CPAP) peut être proposée dans certains cas. Des approches orthodontiques peuvent également être envisagées.

Le traitement des troubles du sommeil peut avoir un impact spectaculaire sur la régulation émotionnelle diurne. Des enfants dont les crises semblaient inévitables peuvent montrer une amélioration significative une fois leur sommeil restauré.

> DYNSEO vous accompagne : Notre formation Faciliter l’autonomie au quotidien des enfants trisomiques : Routines et outils visuels inclut un volet complet sur l’établissement de routines de sommeil efficaces. Vous y apprendrez à créer un environnement et des rituels propices à un sommeil réparateur.

Reconnaître les signes de fatigue chez votre enfant

Les signes précoces

Apprendre à repérer les signes de fatigue avant qu’ils ne se transforment en crise vous permet d’intervenir préventivement. Ces signes peuvent être subtils et spécifiques à chaque enfant.

Les signes physiques comprennent les bâillements, les yeux qui se frottent ou qui deviennent rouges, le regard qui devient fixe ou vitreux, la coordination motrice qui diminue (l’enfant trébuche, fait tomber des objets), les mouvements qui deviennent plus lents ou au contraire désordonnés.

Les signes comportementaux incluent l’augmentation de l’irritabilité, la diminution de la patience et de la tolérance aux frustrations, les difficultés de concentration, l’agitation ou au contraire le repli, les demandes d’attention plus fréquentes ou plus insistantes, les refus de coopérer qui augmentent.

Les signes émotionnels comprennent les pleurs qui surviennent plus facilement, les réactions disproportionnées à des événements mineurs, l’humeur qui fluctue rapidement, l’anxiété ou les inquiétudes qui émergent.

Le profil de fatigue de votre enfant

Chaque enfant a son propre profil de fatigue, avec des signes qui lui sont caractéristiques. Observez votre enfant attentivement pendant quelques semaines pour identifier ses signes personnels.

À quels moments de la journée la fatigue apparaît-elle habituellement ? Quels sont les premiers signes qui se manifestent ? Comment l’enfant réagit-il quand la fatigue s’installe ? Y a-t-il des signes physiques spécifiques (tic, geste particulier, changement de posture) ?

Cette connaissance du profil de fatigue de votre enfant vous permet d’anticiper. Quand vous repérez les premiers signes, vous pouvez agir pour prévenir la dégradation : proposer un temps calme, réduire les exigences, éviter les situations potentiellement difficiles.

La fatigue masquée

Attention à la fatigue qui se déguise. Un enfant fatigué peut sembler hyperactif plutôt que ralenti. Face à l’épuisement, certains enfants s’agitent, bougent dans tous les sens, deviennent excités. C’est un mécanisme de compensation qui peut tromper l’observateur.

De même, un enfant qui résiste au sommeil n’est pas nécessairement un enfant qui n’est pas fatigué. Au contraire, la résistance au sommeil peut être un signe de fatigue excessive. L’enfant est tellement épuisé qu’il a du mal à réguler la transition vers le sommeil.

Les journées à risque

La charge cognitive de l’école

L’école est cognitivement épuisante pour l’enfant porteur de trisomie 21. Pendant toute la journée, il doit maintenir son attention, comprendre des consignes, interagir avec les autres, s’adapter aux règles, gérer l’environnement sensoriel de la classe.

Chacune de ces tâches, qui peut être relativement automatique pour un enfant neurotypique, demande un effort conscient à l’enfant trisomique. Suivre une conversation de groupe, comprendre une consigne complexe, inhiber l’envie de se lever et de bouger : tout cela puise dans les réserves d’énergie.

En fin de journée scolaire, l’enfant est souvent vidé. Il a mobilisé toutes ses ressources pour tenir pendant les heures de classe. Le retour à la maison correspond au moment où il peut enfin relâcher la pression, mais aussi au moment où il n’a plus aucune réserve pour faire face à la moindre difficulté.

Les journées chargées

Certaines journées sont particulièrement à risque de surcharge et de fatigue excessive. Les journées avec beaucoup de transitions, de changements, d’événements inhabituels sont plus épuisantes. Les journées avec des activités exigeantes (sorties, fêtes, événements) cumulent stimulations et efforts.

Les enchaînements de journées chargées sont particulièrement problématiques. La fatigue n’a pas le temps de se résorber entre les journées, et la dette s’accumule. Une semaine avec plusieurs événements exceptionnels peut conduire à un épuisement significatif en fin de période.

Les périodes de maladie, même légère, augmentent la fatigue. Un enfant qui combat une infection a moins de ressources disponibles pour les autres demandes. Les périodes de croissance, les changements de saison, les adaptations à de nouvelles situations sont également plus fatigantes.

Les moments critiques de la journée

Certains moments de la journée sont statistiquement plus à risque de crises liées à la fatigue. Les identifier permet de les anticiper et de les gérer différemment.

La fin d’après-midi, entre 16h et 19h, est souvent la période la plus difficile. La fatigue de la journée s’est accumulée, les réserves sont basses, et c’est précisément le moment où l’on demande à l’enfant de faire des devoirs, de supporter les courses, ou de gérer la routine du retour à la maison.

Le moment du coucher peut également être critique. L’enfant épuisé a paradoxalement plus de mal à s’endormir. Il peut résister, s’agiter, faire des crises, retarder le moment du sommeil, ce qui aggrave encore la fatigue.

Les matins après une mauvaise nuit sont à risque dès le départ. L’enfant commence la journée avec un déficit qui va s’aggraver au fil des heures.

Stratégies pour préserver l’énergie

Optimiser le sommeil

La base de toute prévention de la fatigue est un sommeil suffisant et de qualité. Les besoins de sommeil varient selon l’âge, mais les enfants porteurs de trisomie 21 ont souvent besoin d’autant ou plus de sommeil que les enfants neurotypiques du même âge.

Établissez une routine de coucher régulière et prévisible. Les mêmes actions, dans le même ordre, à la même heure, chaque soir. Cette routine signale au cerveau que le moment du sommeil approche et facilite l’endormissement.

Créez un environnement propice au sommeil. Chambre fraîche, sombre, calme. Literie confortable. Évitez les écrans au moins une heure avant le coucher, car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine.

Veillez aux heures de coucher et de lever régulières, y compris le week-end. Les grandes variations horaires entre semaine et week-end perturbent l’horloge biologique.

Si vous suspectez un trouble du sommeil (ronflements, pauses respiratoires, sommeil très agité, fatigue matinale persistante), consultez un spécialiste.

Intégrer des temps de récupération

Même avec un bon sommeil nocturne, la journée peut être épuisante. Intégrer des temps de récupération dans la journée permet de recharger partiellement les batteries.

La sieste peut rester bénéfique bien au-delà de l’âge où les enfants neurotypiques l’abandonnent. Si votre enfant accepte encore de faire une sieste, ne la supprimez pas trop vite. Une sieste de 30 à 60 minutes en début d’après-midi peut transformer la fin de journée.

Si la sieste n’est plus possible ou acceptée, des temps calmes peuvent jouer un rôle similaire. Un moment de lecture, de jeu tranquille, de musique douce, allongé ou assis confortablement, permet au système nerveux de récupérer partiellement.

Après l’école, prévoyez un sas de décompression avant de demander quoi que ce soit à votre enfant. Laissez-le souffler, se poser, peut-être grignoter quelque chose, avant d’aborder les devoirs ou les autres activités.

Adapter les exigences à l’énergie disponible

Apprenez à calibrer vos demandes en fonction du niveau d’énergie de votre enfant. Quand il est reposé, vous pouvez proposer des activités plus exigeantes, des apprentissages, des situations nouvelles. Quand il est fatigué, simplifiez.

Les fins de journée ne sont pas le moment idéal pour les devoirs difficiles, les conversations importantes, les activités exigeantes. Si possible, placez les tâches qui demandent le plus de ressources cognitives aux moments où l’enfant est le plus disponible.

Évitez de planifier des activités exigeantes (rendez-vous médicaux, sorties stimulantes, événements sociaux) en fin de journée ou quand vous savez que l’enfant sera déjà fatigué.

Soyez prêt à adapter vos plans en fonction de l’état de votre enfant. Si vous aviez prévu une sortie mais que l’enfant montre des signes de fatigue importante, il peut être sage d’annuler ou de reporter.

> DYNSEO vous accompagne : Notre formation Aider son enfant trisomique à gérer ses émotions vous donne des outils pour repérer les signes de fatigue et adapter votre accompagnement en conséquence. Vous apprendrez à créer un environnement qui préserve les ressources émotionnelles de votre enfant.

L’alimentation et l’hydratation

L’énergie vient de l’alimentation

Le cerveau a besoin de glucose pour fonctionner. Une alimentation régulière et équilibrée fournit ce carburant de manière stable. Les variations importantes de glycémie (pics après les repas sucrés, creux en cas de repas sautés) affectent le fonctionnement cérébral et donc la régulation émotionnelle.

Des repas réguliers, à heures fixes, avec un bon équilibre entre protéines, glucides complexes, lipides, fibres, permettent de maintenir une glycémie stable. Les collations saines entre les repas (fruits, yaourts, céréales complètes) évitent les creux énergétiques.

Méfiez-vous des sucres rapides qui donnent un coup de boost énergétique suivi d’une chute. Les bonbons, les sodas, les pâtisseries ne sont pas de bons alliés de la régulation émotionnelle.

L’hydratation souvent négligée

La déshydratation, même légère, affecte les performances cognitives. Le cerveau est composé à 75% d’eau, et un déficit hydrique réduit son efficacité.

Les enfants ne pensent pas toujours à boire, surtout quand ils sont absorbés par une activité. Proposez régulièrement de l’eau à votre enfant, particulièrement par temps chaud ou lors d’activités physiques.

Une déshydratation légère peut se manifester par de l’irritabilité, des difficultés de concentration, de la fatigue, des maux de tête, autant de facteurs qui favorisent les crises émotionnelles.

Quand la fatigue mène à la crise

Reconnaître la crise de fatigue

Une crise déclenchée par la fatigue a souvent des caractéristiques reconnaissables. Elle survient généralement en fin de journée ou après une période d’activité intense. Elle peut sembler disproportionnée par rapport à l’élément déclencheur apparent. L’enfant peut sembler « à bout », épuisé même dans sa façon de faire la crise.

Les crises de fatigue sont souvent moins « énergiques » que les crises liées à la frustration ou à la colère. L’enfant peut pleurer de manière inconsolable plutôt que crier et s’agiter. Il peut s’effondrer plutôt qu’exploser.

La récupération après une crise de fatigue est souvent plus longue. L’enfant a dépensé ses dernières réserves et peut mettre du temps à retrouver un équilibre.

La réponse adaptée

Face à une crise de fatigue, la réponse appropriée est différente de celle qu’on apporterait à une crise de frustration ou d’opposition.

La priorité est de réduire les stimulations et de permettre le repos. L’enfant n’a pas besoin qu’on lui explique quoi que ce soit, il a besoin de calme et de récupération.

Créez un environnement apaisant : lumière tamisée, son réduit, couverture douce, présence rassurante mais non intrusive. Le contact physique peut être réconfortant si l’enfant le recherche.

Ne cherchez pas à discuter, à tirer des leçons, à raisonner. Le cerveau fatigué n’est pas en état de traiter ces informations. Les conversations viendront plus tard, quand l’enfant sera reposé.

Facilitez le passage vers le sommeil si possible. Une crise de fatigue en fin de journée peut se résoudre par un coucher anticipé. Même si ce n’est pas l’heure habituelle, le sommeil est ce dont l’enfant a le plus besoin.

Prévenir la répétition

Après une crise de fatigue, prenez le temps d’analyser ce qui s’est passé. Qu’est-ce qui a conduit à cet épuisement ? La journée était-elle trop chargée ? L’enfant a-t-il mal dormi la nuit précédente ? Y a-t-il eu des signaux de fatigue que vous n’avez pas vus ou pas pris en compte ?

Cette analyse permet d’ajuster la prévention pour l’avenir. Si les crises de fatigue sont fréquentes, c’est peut-être le signe que l’équilibre global n’est pas bon : pas assez de sommeil, journées trop chargées, pas assez de temps de récupération.

> DYNSEO vous accompagne : Notre formation Gestion des comportements difficiles d’un enfant atteint de trisomie 21 vous aide à identifier les différents types de crises et à adapter votre réponse. Vous apprendrez à distinguer les crises de fatigue des autres types de crises et à intervenir de manière appropriée.

Créer un équilibre durable

L’importance du rythme de vie

Un rythme de vie régulier et adapté est le meilleur rempart contre la fatigue chronique et les crises qui en découlent. Ce rythme doit équilibrer les temps d’activité et les temps de repos, les stimulations et les récupérations.

Établissez des horaires de lever et de coucher réguliers. Les variations occasionnelles sont acceptables, mais le rythme de base doit être stable.

Planifiez les activités les plus exigeantes aux moments où l’enfant est le plus en forme, généralement le matin. Gardez les fins de journée pour des activités plus calmes.

Alternez les journées chargées et les journées plus légères. Après un événement exceptionnel (fête, sortie, voyage), prévoyez un temps de récupération.

L’écoute des besoins

Votre enfant vous envoie des signaux sur son état d’énergie. Apprenez à les lire et à y répondre. Un enfant qui montre des signes de fatigue a besoin de repos, pas d’être poussé à continuer.

Cette écoute n’est pas de la permissivité. C’est une adaptation intelligente qui prévient les crises et permet à l’enfant de fonctionner de manière optimale. Un enfant reposé apprendra mieux, coopérera mieux, sera plus agréable à vivre qu’un enfant épuisé qu’on force à tenir.

Parfois, cela implique de renoncer à des activités prévues, de simplifier les plans, de faire des choix. Ces ajustements peuvent être frustrants pour les parents et pour les autres membres de la famille, mais ils sont souvent nécessaires pour le bien-être de tous.

Prendre soin de vous aussi

La fatigue parentale est un facteur qui amplifie les difficultés. Un parent épuisé a moins de patience, moins de ressources pour faire face aux comportements difficiles, moins de capacité à rester calme et régulé.

Prenez soin de votre propre sommeil et de votre propre équilibre. Cherchez du soutien, des relais, des moments de répit. Votre bien-être n’est pas un luxe égoïste, c’est une condition nécessaire pour accompagner efficacement votre enfant.

Ce qu’il faut retenir

La fatigue est l’un des déclencheurs les plus importants et les plus sous-estimés des crises émotionnelles chez l’enfant porteur de trisomie 21. Elle affaiblit le cortex préfrontal et réduit drastiquement les capacités de régulation émotionnelle.

Les troubles du sommeil sont particulièrement fréquents dans la trisomie 21 et méritent une attention spécifique. Un dépistage et un traitement approprié peuvent transformer le quotidien.

Apprendre à reconnaître les signes de fatigue chez votre enfant permet d’intervenir avant la crise. Chaque enfant a son propre profil de fatigue avec des signes caractéristiques.

Les stratégies de prévention incluent l’optimisation du sommeil, l’intégration de temps de récupération dans la journée, l’adaptation des exigences au niveau d’énergie, et une attention à l’alimentation et l’hydratation.

Un rythme de vie régulier et équilibré est le meilleur rempart contre la fatigue chronique et les crises qui en découlent.

—

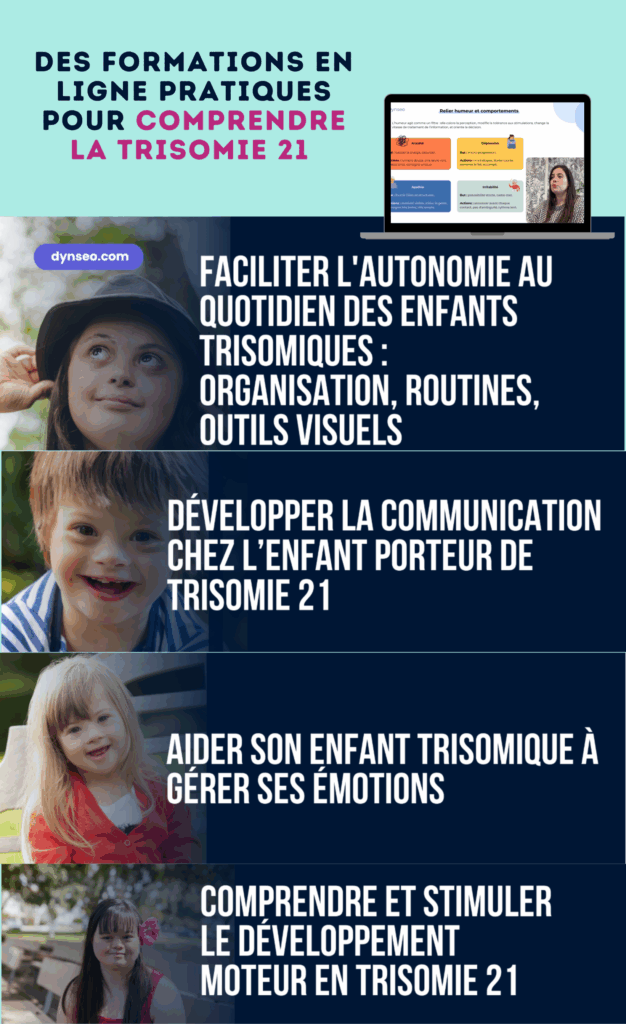

DYNSEO, votre partenaire dans l’accompagnement de la trisomie 21

Chez DYNSEO, nous comprenons l’importance du sommeil et de la gestion de l’énergie dans l’accompagnement de votre enfant. Nos formations vous donnent des outils concrets pour créer un quotidien équilibré.

Découvrez nos formations :

- Faciliter l’autonomie au quotidien des enfants trisomiques : Routines et outils visuels : Établir des routines de sommeil efficaces et un rythme de vie adapté.

- Aider son enfant trisomique à gérer ses émotions : Comprendre le lien entre fatigue et régulation émotionnelle.

- Gestion des comportements difficiles d’un enfant atteint de trisomie 21 : Identifier et gérer les crises liées à la fatigue.

Ensemble, créons un quotidien plus serein et plus reposant.

—

Cet article a été rédigé dans le cadre du blog DYNSEO, dédié au bien-vieillir, à la mémoire, à l’éducation et à l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs.